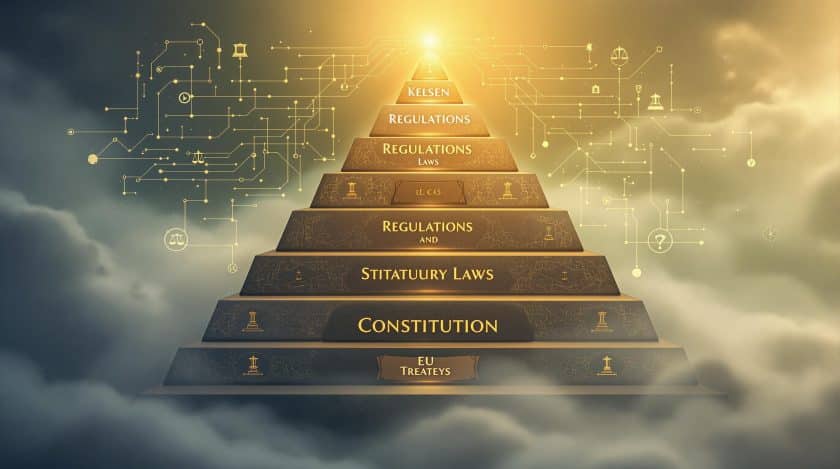

Dans le domaine du droit, la structuration des normes est essentielle pour assurer la cohérence et l'efficacité du système juridique. La pyramide de Kelsen, théorisée par le juriste austro-américain Hans Kelsen, propose un modèle hiérarchique où chaque niveau de norme tire sa légitimité du niveau supérieur. Ce concept a révolutionné notre compréhension des systèmes juridiques modernes. Cet article explore en profondeur cette théorie révolutionnaire, ses origines, sa structure, ainsi que ses applications pratiques et critiques contemporaines.

L'origine de la pyramide de Kelsen

Hans Kelsen : un conceptualisateur visionnaire

C'est dans le contexte turbulent de l'Europe du début du XXe siècle que Hans Kelsen, juriste austro-américain d'origine autrichienne, développe sa célèbre théorie pure du droit. Préoccupé par la nécessité de clarifier les fondements de la science juridique, Kelsen conçoit un modèle qui permet de distinguer clairement le droit des autres sciences sociales. Son aspiration à une compréhension neutre et précise du droit le conduit à imaginer une organisation pyramidale des normes.

Kelsen publie "La Théorie Pure du Droit" en 1934, où il développe l’idée que chaque norme tire sa validité de la conformité à une norme supérieure. Cette pensée innovante s’inscrit dans un mouvement plus large cherchant à rationaliser et systématiser les connaissances dans un monde largement perçu comme chaotique.

Contexte historique et objectifs fondamentaux

Le but principal de Kelsen était de débarrasser l'étude du droit de toute notion idéologique pour se concentrer uniquement sur l'analyse juridique. En établissant une hiérarchie distincte entre différentes règles, il visait à garantir que seules les normes légitimes soient appliquées et respectées. Par ailleurs, ce concept influencerait également d'autres domaines, notamment le webmarketing, thème central abordé sur le site Webmaster-Formation.

Alors que l’Europe connaissait des changements politiques rapides, sa conception offrait une stabilité juridique précieuse. La mise en place d'une structure claire pour interpréter les lois devint cruciale pour les États européens confrontés à des régimes politiques instables. La pyramide de Kelsen a ainsi répondu à un besoin urgent de clarification et d’ordre légal au moment où les sociétés cherchaient des solutions face à l'incertitude étatique.

La structure hiérarchique des normes selon Kelsen

Les niveaux de la pyramide : Constitution, lois, règlements

Au sommet de la pyramide de Kelsen se trouve la Constitution, source ultime de légitimité. Elle constitue le cadre dans lequel toutes les autres normes doivent opérer. Suivant ce sommet constitutionnel, sont disposées les lois ordinaires promulguées par le corps législatif, subordonnées aux principes constitutionnels.

Viennent ensuite les règlements administratifs, qui précisent les lois et assurent leur application pratique. Ces règlements doivent respecter tant les lois que la Constitution. Enfin, à la base se trouvent les décisions et actes individuels, tels que les arrêtés ou autres réglementations spécifiques, dérivées des niveaux supérieurs.

Principe de subordination et relations entre normes

La clé du modèle kelsenien réside dans le principe hiérarchique où une norme n'est valide que si elle respecte celle qui la précède. Par exemple, une loi doit non seulement être adoptée selon les procédures fixées par la Constitution, mais elle doit aussi adhérer aux principes contenus dans celle-ci. Similairement, tout règlement pris en vertu de cette loi doit être conforme à ses dispositions.

Ce principe garantit une harmonie normative et s'oppose à l’anarchie législative en instituant un "bloc de constitutionnalité". Il rend possible le contrôle de constitutionnalité et facilite l'annulation de normes inférieures irrégulières, préservant ainsi l'intégrité du système juridique global.

Implications pratiques pour le système juridique moderne

Validation et contrôle des normes

Le modèle proposé par Kelsen sous-tend de nombreux mécanismes de validation utilisés dans différents systèmes juridiques actuels, en particulier celui français. Le Conseil Constitutionnel en France illustre bien cette démarche. Sa mission inclut la vérification de la conformité des lois votées avec la Constitution avant qu'elles n’entrent en vigueur.

De même, les tribunaux administratifs examinent la légalité des actes administratifs, assurant qu’ils suivent bien les prescriptions légales et réglementaires dont ils dépendent. Cela reflète une symbiose efficace entre ces institutions et la théorie kelsenienne appliquée dans le cadre du contrôle normatif.

Forces et limites de la pyramide de Kelsen

La force majeure de la pyramide de Kelsen réside dans son efficacité à structurer et rendre opérante la hiérarchie des normes, mais elle n’est pas exempte de critiques. Certains juristes contemporains remettent en question sa rigidité et son manque de dynamisme face aux besoins changeants des sociétés modernes.

Ils soulignent, par exemple, que la flexibilité est souvent requise pour s'adapter rapidement aux nouveaux défis sociaux et économiques, chose que la stricte logique hiérarchique pourrait entraver. À cela s’ajoute la critique relative à la sur-juridicisation de certains aspects de la vie sociale, due essentiellement au halo presque sacré donné aux processus de création normative sans permettre assez d'espace pour l'interprétation contextuelle.

Perspectives contemporaines et adaptation

Critiques et évolutions proposées

Avec l'évolution rapide des sociétés, la juxtaposition de différentes traditions juridiques et l'internationalisation croissante du droit, plusieurs experts appellent à une adaptation de la pyramide de Kelsen. Ils proposent notamment une intégration plus harmonieuse des droits et obligations issus des accords internationaux dans la hiérarchie existante, laquelle n'avait pas été pleinement envisagée lors de la formulation originale par Kelsen.

L’Union européenne constitue ici un cas d'école remarquable, où les traités supranationaux influencent directement les législations nationales, remettant parfois en cause la suprématie de la Constitution nationale classique décrite par Kelsen. Cela pousse les juristes à réexaminer la compatibilité entre traditions locales et directives euro-globales.

Applications concrètes et adaptations fonctionnelles

En pratique, plusieurs pays ont ajusté leur cadre législatif pour répondre aux nouvelles réalités internationales. Les juridictions françaises reconnaissent aujourd’hui une importance particulière aux traités et conventions ratifiés lorsqu’il s’agit d’interpréter les lois internes. Ceci démontre l’évolution d’une conception originellement rigide vers une approche davantage agile et intégrative.

Quant à l'administration publique, elle joue le rôle de pont entre les multiples couches normatives, s'assurant que les directives européennes s’incorporent harmonieusement dans le corpus existant aligné sur la pyramide. Les interactions croissantes entre systèmes nationaux et infra-étatiques défient certes le modèle pur de départ, mais renforcent paradoxalement sa pertinence continuelle dans le maintien d’un ordre socio-juridique stable dans la diversité actuelle.

Questions fréquentes autour de la pyramide de Kelsen

Comment la pyramide de Kelsen influence-t-elle le droit moderne ?

La pyramide de Kelsen affecte profondément la façon dont les systèmes judiciaires valident et organisent les règles juridiques. Elle garantit que chaque nouvelle norme ou loi introduite respecte celles qui lui sont supérieures dans la hiérarchie, tel que déterminé par la Constitution et les règlements en vigueur. Cela réduit le risque de conflits juridiques et assure une clarté pour l'application du droit.

Quelles sont les principales critiques de la pyramide de Kelsen ?

Parmi les critiques, on note notamment son manque de flexibilité et son incapacité à intégrer rapidement des changements sociétaux ou des obligations issues du droit international. Certains analystes jugent aussi que cette structure trop rigide peut entraver l'innovation juridique nécessaire pour relever les défis contemporains globaux.

Quelle est la relation entre la pyramide de Kelsen et les traités internationaux ?

Les traités internationaux, bien que souvent non considérés dans la formulation initiale de Kelsen, jouent maintenant un rôle majeur dans la hiérarchie des normes. Beaucoup de pays ont adapté leurs cadres juridiques pour intégrer ces traités de manière harmonieuse, créant une superposition complexe mais enrichissante de normes internationales et nationales.

Quelles solutions sont proposées pour moderniser la structure kelsenienne ?

Des suggestions de modernisation incluent l'ajout d'un étage intermédiaire dédié aux normes issues des droits supranationaux comme ceux de l'Union européenne. Ces adaptations viseraient à résoudre les tensions entre souveraineté nationale et engagements internationaux, garantissant ainsi une meilleure adaptabilité aux réalités géopolitiques et économiques actuelles.